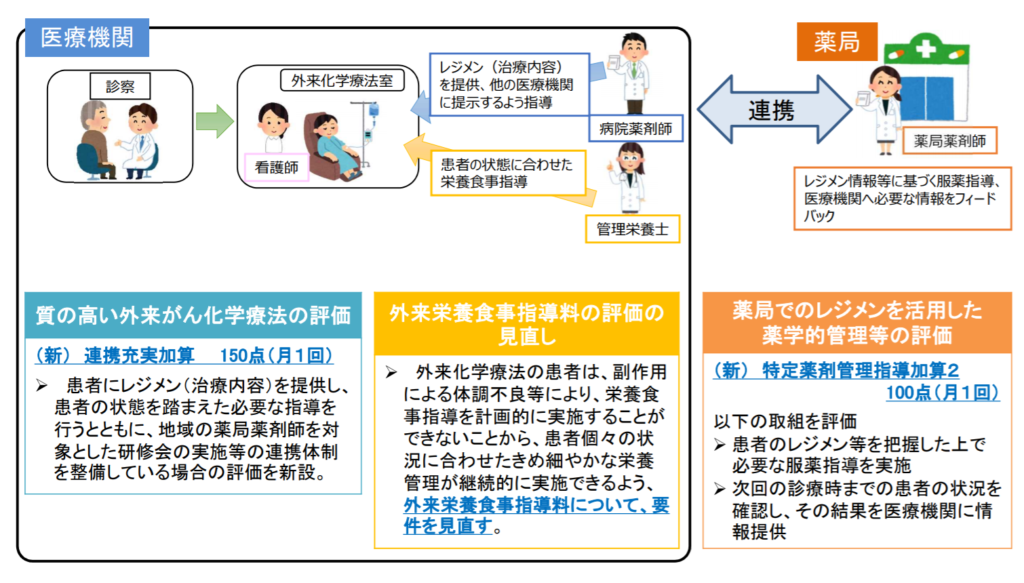

診療報酬改定のたびにふえる「〇〇加算」について。算定したいけどやり方が解らない、という施設も多いはず。その為、合法的な算定方法の一例を挙げるとする。

今回は「(抗がん剤の)連携充実加算150点」の、具体的な手法について述べる。

なお病院版(=医科)ではなく、調剤薬局版(=薬科)の算定要件については、「薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2 100点(月1回まで)」を参考に。

全体の流れ

このサイトには辿り着くと思われるが、問題は「どうしたら算定できるのか?」という事。そこで、厚労省発表の算定要件を整理し、それに合致した具体的なやり方を以下で述べる。

【医科】(新)連携充実加算 150点(月1回)

これは、以下の条件を満たせば算定可能である。

算定要件(=算定するための条件全て)

これが、厚労省発表の要件である

(1) 化学療法の経験を有する医師又は化学療法に係る調剤の経験を有する薬剤師が、抗悪性腫瘍剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、

副作用の発現状況を記載した治療計画等の文書を患者に交付すること。

※ 患者に交付する文書には、

①実施しているレジメン、

②レジメンの実施状況、

③抗悪性腫瘍剤等の投与量、

④主な副作用の発現状況、

⑤その他

医学・薬学的管理上必要な事項が記載されていること。

(2) 療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、管理栄養士と連携を図ること。

この要件を満たす為に(一例)

| (1)薬剤師の 化学療法に係る調剤経験 | 必要ではない(努力義務だから) |

| (1) 医師の化学療法の経験 | 必要ではない(努力義務だから) |

| (1)-① レジメン名 | 例:「S-1+CDDP療法」「mFOLFOX6」 ①~④は、すべて同一シートにまとめれば楽(後述サンプル) |

| (1)-② レジメン実施状況 | 抗がん剤1つ1つがが患者体内に入る日付は? 同一レジメンの何回目なのか? |

| (1)-③ 抗悪性腫瘍薬の投与量 | 例:S-1は1日に100㎎入る、など |

| (1)-④ 主な副作用の発現状況 | 抗がん剤の副作用はどれもだいたい同じ。 (吐気・食欲不振・脱毛・口内炎・知覚過敏・味覚変化など) +個別抗がん剤の副作用について (パニツムマブなら皮膚障害、ベバシズマブなら昇圧など) |

| (2)栄養指導を実施する場合 | 場合ではなく、1月当たり2回必須。 薬剤師は「このmFOLFOX6レジメンでは味覚変化 ・食思不振などが食事栄養関係する副作用だよ」 と、管理栄養士に伝える。 それを踏まえた栄養指導記録を、次回の外来指導時に生かす。 |

これで「要件」はまず満たせる。次に「施設基準」を満たしていれば、算定ができる。

補足:レジメン一覧はコチラを参照。

施設基準

(1) 外来化学療法加算1に規定するレジメンに係る委員会に管理栄養士が参加していること。

(2) 地域の保険薬局等との連携体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンをホームページ等で閲覧できるようにしておくこと。

イ 当該保険医療機関において地域の薬局薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。

ウ 保険薬局等からのレジメンに関する照会等に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや研修会等で周知すること。

(3) 外来化学療法を実施している医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する

専任の常勤管理栄養士が勤務していること。

この施設基準を満たす為に

| 「レジメンに係る委員会」 に管理栄養士の参加 | 該当する委員会が無ければ作る事(必須)。 ミーティングは2月に1回位で十分。 |

| (2)ーア 化学療法レジメンを ホームページ等で閲覧可能に | ホームページが無ければ作る事(必須)。 ホームページの薬剤部欄か、 化学療法欄に作ると解りやすい。 具体的な閲覧用レジメンは当サイトでも掲載。 |

| (2)-イ 地域の薬局薬剤師を 対象とした研修会を年1回以上 | オンライン・顔合わせどちらも認められる。 要するに「地域薬局と病院薬剤部のやり取り」 ができる体制に。(研修会の開催記録は必要) ➡管理人の施設では「薬薬連携」と称し開催。 |

| (2)ーウ 保険薬局からの レジメンに関する疑義照会 に応じる体制 | (普通の処方箋と同様に)疑義照会・電話連絡で +抗がん剤の副作用チェックシートを作り、 病院ホームページで閲覧可能にする。 |

| (3) 専任の管理栄養士 | 病院として5年前時点で化学療法をやっている+ 同一の管理栄養士が5年前から在籍でOK。 |

これで、要件は満たされる。

コメント